以合作理念提升未成年人权益保护新高度

□芦絮

(第三届“福建省审判业务专家”)

“少年智则国智,少年富则国富,少年强则国强,少年独立则国独立,少年自由则国自由,少年进步则国进步。”少年之于国家的重要性,不言而喻。但近几年来我们在审理涉及未成年人的离婚、抚养等家事纠纷案件时,发现部分婚姻破裂的家庭将未成年人子女视为报复的工具,裹挟未成年人子女陷入夫妻甚至双方家庭的纷争。每一年,都会有一些孩子惶恐无助、迷惘不安的眼神让法官记忆深刻。他们的耳中时常充斥着对父或母一方的负面评价,不得不在父母双方虚假应付、两边讨好,还必须在法官面前行使跟谁生活的“选择权”。针对此问题,我们一直在思考如何在家事纠纷案件的审理中实际运用“未成年子女利益最大化”原则,以父母责任为中心,促进离婚父母以合作的态度共同面对离婚后子女的生活。

一、直面:秩序紊乱、人伦失常

极大的触动我们的是一个比较极端的案件,下表中的小宝就是特别让人记住的孩子:

图1:1个离婚案件引发的14个各类案件

叶某(女)从2015年开始向法院起诉与林某(男)离婚,在之后的在6年的时间里,这对父母经历了离婚大战、探望权纠纷、争夺抚养权,伴随了人身保护令、因诽谤引起的刑事自诉案件、每年两次的执行案件,直至演化成男方对女方的故意伤害刑事案件,6年间共产生了14个各类型案件。但是如果这些案件有受害者的话,深受其害的是一次又一次的直面双方“抢夺”冲突的孩子。

家事纠纷具备不同于一般民事诉讼的特点,具有显著的身份性、伦理性和感情性。然而,我国却没有独立的家事审判程序,很多案件的当事人在开庭陈述、法庭辩论后,矛盾都会达到顶峰。处理家事事件的场所成为谎言的角斗场、法庭辩论变成互相指责的战场。几乎没有家事案件的当事人在开庭之后心平气和的走出法庭,并期许双方纠纷就此解决。

二、探源:重拾责任、修复损伤

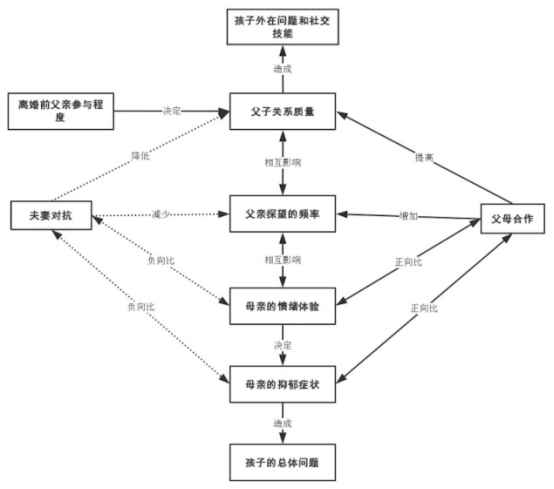

社会学领域通常将社会关系划分为四种类型:伙伴型关系、契约型关系、强制型关系和冲突型关系。在正常的家庭生活中,夫妻是伙伴型关系,维系基础是情感和信任。当二者其一发生动摇时,伙伴型关系就可能向其他社会关系类型转化,且最可能转为冲突型关系。儿童心理发展学根据争吵频率、沟通是否充满压力、能否配合改变日程、对于孩子的话题能否理性沟通等参数,将离婚后父母相处模式按照程度递进划分为4种类型:水火难容的敌人、愤怒的合伙人、合作的伙伴、完美的搭档,并将后两种类型归为良性离婚。其后续追踪研究结果表明,经历良性离婚的父母子女都从理性处理后发关系中受益,反之则受损,如图2:

图2:以母亲抚养父亲探望为例,说明离婚后父母养育方式对双方及儿童的作用机制

从敌人到搭档的转化,需经由双方自律或经过一定程序他律实现。实现转化最好的中介手段是填补知识空白、心理建设与治疗、责任认知与负担。因此,合作父母并非是仅仅对关系的静态定义,还是一个动态评价机制。合作状态是离异双方内部关系的描述:双方在离异之后,在子女生活安排、教育发展、与另一方的情感沟通、抚养费支出等影响子女重大利益的事项上应本着配合、鼓励、善意的态度面对。评价机制则是法院对于双方是否合作的评价,属于外部关系。法院评价父母是否释放合作态度,应通过建立父母责任评价清单实现,如表1:

|

父母责任 |

内容 |

|

正 面 评 价 |

1.尊重子女意愿; 2.愿意接受和配合调查,如实向法官陈述子女生活、就学现状,与对方共享子女信息; 3.不向子女传导对方的负面评价等离间行为; 4.主动加强子女与非直接抚养人的直接联系和互动; 5.妥善运用抚养费,与对方共享信息; 6.未与对方协商不携带子女离开现住所长期居住或离境; |

|

负 面 评 价

|

1.阻扰或以不当方法妨碍调查; 2.对于配合对方实施探望权做虚伪承诺,以骗取抚养权; 3.隐匿子女、将子女拐带出国、不告知未成年子女所在等行为; 4.有离间行为灌输子女不当观念,恶意诋毁他方以左右子女的意愿; 5.不接受法官提出的双方和解会面方案; 6.不试行抚养探望的和解计划; 7.不履行支付抚养费; 8.不向生效法律文书确定的直接抚养人交付子女; 9.不配合协助对方探望、履行轮流抚养义务; 10.离婚后通过各种全媒体渠道发布诋毁他方的言论或在亲友圈对他方进行恶意评论,人为制造“对抗”氛围的; |

|

清 单 意 义

|

1.正面评价行为可认定为合作父母 2.负面评价行为会被认定为非合作父母 3.上述清单中的行为直接影响抚养权归属和探望权实施频率 |

表1:进入司法程序的父母责任正负面清单及后果

三、转化:促进合作、恢复秩序

对家事纠纷而言,事前预防比事后诉讼更有利于家庭和谐与社会稳定。合作型关系构建,首先应在家事诉讼之前增设父母责任教育程序,构建以平复情绪、修复亲子关系为主要内容的治疗性调解机制。治疗性调解机制还兼识别“危机婚姻”与“死亡婚姻”之功用:对于危机婚姻,采取修复夫妻关系的理念;对于无法挽救的婚姻,则应转变治疗方向以促进亲子关系得到更好安排,把劝“和好”转为劝“合作”。

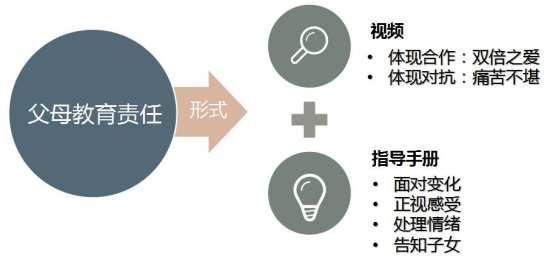

(一)父母责任教育:推动离异父母从无知到良知

为了推进对抗夫妻向合作父母角色转化,应当对父母在离婚后的行为规范、后果告知、对子女的影响等方面进行责任教育。实施父母责任教育的目的在于促进父母与子女关系良性发展,降低离婚夫妻的冲突,实现离婚后共同合作和养育。因内容具有教化性,形式设计应以直观、易接受为主,可采用较符合诉前责任教育特点的视频、问答式指南或手册为载体。父母责任教育应当是所有亲子案件进入司法领域前必须为之的课程,应在审判和执行阶段连贯进行,但在不同阶段各有侧重。审判阶段重在建议离婚夫妻双方接受父母责任教育以促成双方理性思考离婚事宜,关键在于修复。执行程序的父母责任教育则应当侧重父母职责,尤其是离婚后的父母责任,更多的是强制告知。在接受父母责任教育后,还应对其学习效果进行验收,以父母问卷测试形式进行,测试结果成为哪一方更适合抚养的参考依据。父母责任教育的形式如图3:

图3:父母责任教育的形式和内容

(二)治疗性调解:助力离异父母从和好到合作

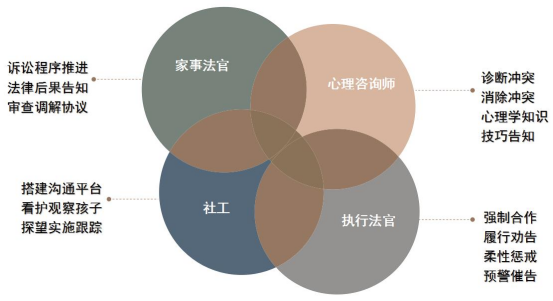

法院作出的生效裁判虽可通过强制执行的方式得到兑现,但却无法缓解当事人对立的关系。从全球家事纠纷处理模式看,将离婚纠纷解决的重心转为还原离婚后父母子女关系,以综合处理为原则,强化整合法学、心理学、社会学等相关学科资源进行多元化解,已成为现今家事法的主要方向。美国学者戈尔丁曾说:全面治疗是解决家庭矛盾的最佳途径,它可以调和冲突双方的个性和人格,消除纠纷产生的根源。治疗性调解是以修复亲子关系为主要内容,以儿童利益为中心的替代性纠纷解决机制,它通过非对抗方式协调父母关系,以协助父母挣脱争议的泥淖,理性制定离婚后的子女生活计划。治疗是系统工程,需多主体共同会诊,方能抓住要害,对症下药,各主体作用如图4所示。

图4:角色分工图

因该程序聚焦于“治疗性”,心理咨询师介入治疗性调解尤为重要。如果把问题家庭视为患病家庭,心理咨询师则是做出诊断的医生。他运用专业技能,与当事人建立信赖关系,并在与当事人沟通中,通过双方陈述的琐碎家庭生活细节及对对方的评价等,发现病灶。法官则是程序控制者、利益平衡启发者以及法律后果教育者。在心理咨询师通过专业评估抓住病灶并明确双方心理需求后,法官可帮助双方辨清争议、分析利弊、评估履行的自律性,围绕问题引导双方自行达成操作性高、后续冲突少的协议。有的案件还需要社工的加入,他在子女需要陪同时出面予以陪伴并建立信任关系,发现孩子真实的想法。在父母双方尚无法沟通时,社工则可发挥桥梁作用进行信息传递,消除沟通障碍。再如一些特殊案件的执行,还需社工陪同执行。法官、心理咨询师、社工相互配合,促进自律性协议的达成及抚养、探望权的履行,在当事人不履行协议进入执行程序时,执行法官亦与心理咨询师和社工分工合作。治疗性调解流程如图5:

图5:治疗性调解流程图

结语

家庭破裂的儿童需要社会更为温暖的光照。而事实上,父母对于子女养育模式以及父母之间冲突类型的科学研究,一直未走出社会学、心理学和教育学领域,更未正式进入法学的研究范畴。考虑到我国的国情,通过教育、宣传而唤醒离异父母合作抚养孩子的意识,进而上升为立法规范、具化到司法活动中,从而真正实现儿童权益最大化原则,还有很长的路要走。陷入高冲突离异父母漩涡中的困境儿童,是家庭问题和问题家庭在审判实践的浓缩体现。孩子所依赖父母的,并不是生活的一部分,而是全部。家事司法如何回应现实需求,已是改革的重要命题。我们不但要在个人的今昔之间筑通桥梁,而且在社会的时代之间也得筑构桥梁。但我们坚信,在全社会共同努力下,“离婚不单亲,爸妈爱还在”将不会是父母离异儿童不可触及的梦想。

(作者单位:厦门市海沧区人民法院)